Zu einer umfassenden Philosophie geh√∂rt nat√ľrlich die Einbeziehung des Ganzen. Dabei ist es wichtig, dass wir nicht nur das zeigen, was sich ohnehin schon zeigt, sondern, dass wir das zeigen, was sich gerade nicht zeigt. Das Sein w√§re ein solcher Punkt. Ein anderer weniger philosophisch abgehobener Aspekt w√§re aber mit Sicherheit auch der Schlaf. Wir wissen wenig √ľber diesen unliebsamen Freund, au√üer dass wir in der Regel nicht da sind, wenn er da ist. Morgens kommen wir dann zumeist zur√ľck und merken zumindest, dass er unseren K√∂rper in der Weise abgewohnt hat, so dass wir uns erstmal gr√ľndlich reinigen m√ľssen. Schlaf hat die Eigenschaft, dass er sich als Ph√§nomen f√ľr uns in der Regel nicht zeigt.

Zur Philosophie des Schlafes

Ein wesentliches Strukturmerkmal von St√§dten und Wohnungen ist dem Aspekt zu verdanken, dass Menschen R√ľckzugsr√§ume ben√∂tigen und ihrer Hassliebe ein Domizil anbieten m√ľssen. Die Ausstattung f√ľr Schlaf ist daher ein wichtiges Kriterium (unserem Hassfreund soll ja wohl bei der Sache sein) und so strukturieren wir unsere Wohnungen. (Ich muss allerdings eingestehen, dass ich diesen „Freund“ seit Jahren schlecht behandle und mir oftmals eine Isomatte f√ľr ihn als ausreichend erscheint). St√§dte sind so auch nicht nur aus philosophischer¬†Freiheit errichtet worden, sondern immer auch mit Bezug auf biologische Notwendigkeiten strukturiert. Schlaf bestimmt unsere Gesellschaft tiefgreifend und wir bemerken es nicht, da wir zumeist nicht da sind, wenn der Schlaf da ist. Bei jeder noch so freien Philosophie m√ľssen wir bedenken, dass der Schlaf in der Regel ein Drittel unserer Philosophie und eines bewussten Lebens stiehlt. Das „Ich denke, also bin ich“ hatte nie einen Zugang zu der Phrase „Ich schlafe, also…“ Es ist schon ein unheimlicher Gast, der sich da in unserem Leben und unserer Philosophie ausbreitet:

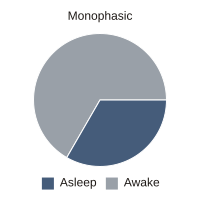

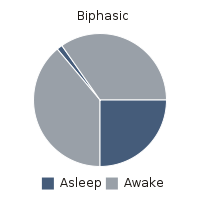

Die vormalige Grafik bezieht sich auf das Verhältnis unseres Schlafes zu den Wachzeiten während eines Tages, einer Woche, eines Monats oder während eines Lebens (oder während einer Philosophie). In der Regel verpennen wir ein Drittel unseres Lebens.

Ich selbst habe Schlaf immer schon als Form der Zeitverschwendung angesehen. Doch wenn ich mich dann bis in die morgendlichen Stunden durch die Philosophie¬†arbeitete und der Kopf mal zwischen zwei Buchdeckeln oder auf der Tastatur sein Ruhekissen fand (ganz neuerlich schlafe ich auf dem K√ľchenboden ein), musste ich zu oft einsehen, dass Schlaf eine sehr gute Alternative ist. Dann empf√§ngt einer doch den Schlaf nur um nicht mit seiner Zerkl√ľfftung in der Zerstreutheit allein zu sein. Es ist als, ob wir doch den Schlaf f√ľr unsere Philosophie br√§uchten, obwohl er doch eigentlich nicht viel daf√ľr getan hat.

Zur Philosophie der Effizienz

Als Philosoph wei√ü ich, wie wichtig das kontinuierliche Arbeiten ist. Allein durch Kreativit√§t lassen sich Wissensl√ľcken nicht ausgleichen. Auch viele Studien innerhalb der Genieforschung best√§tigen, dass die von uns als gemeinhin anerkannten Genies zumeist auch Produktivlinge waren. Mit der Produktivit√§t kommt die √úbung und mit der √úbung f√§llt irgendwann ein Meister aus seinem Bett. Mit der Strenge der Lebensf√ľhrung verbinden wir ja dann auch immer eine Philosophie. Nicht umsonst, denn bis ins 19. Jahrhundert zeichneten sich Philosophen durch eine ungew√∂hnliche H√§rte und Weltfremdheit aus, denn zumeist verweigerten sie sich ja den Freuden des Lebens. Philosophie war gleichzusetzen mit Askese. Im Zeitalter der Barphilosophien ist allerdings jede Lebensform Grund genug um sich Philosoph zu schimpfen. H√ľndisch umlaufen ja die Besserwissertrolle Denkmonumente und markieren alles mit ihrem Erleuchtungsurin. Wie dem auch sei ein Lob der Meinungsfreiheit war auch immer ein Lob der Durchschnittlichkeit (gleich ob der Durchschnitt bei 250 IQ oder 50 IQ liegt). Dass wir Trolle haben, verdanken wir sicherlich einer Intellektualisierung der Gesellschaft und gl√ľcklicherweise wissen wir, dass diese auch schlafen m√ľssen.

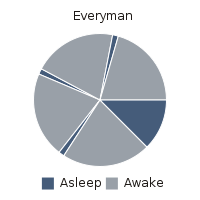

Mit der Differenzierung unserer Berufsfelder, mit der Profession der Philosophie haben sich auch unterschieliche Regionalphilosophien herausgearbeitet. Seit J√ľrgen Klinsmann hat ja auch der Fu√üball eine Philosophie. Gleichwohl erhalten sich die Lebensphilosophien auch ihre asketischen Ressorts. Die Verbesserungsphilosophie von Steve Palina geh√∂rt mit Sicherheit dazu (auch wenn er mit seinem halbwissenschaftlichen philosophischen Idealismus der Philosophie nichts gutes tut). Steve ist effizient und macht mehr als effizient zu sein. Warum der bekennende Atheist (Gott aus Systemperspektive zu bedenken, steht nicht in seinem Sinn) die M√ľhen der systematischen Verbesserung des eigenen Lebens auf sich nimmt, l√§sst sich nur schwer erschlie√üen. Vielleicht verbessert er sich nur, um sich zu verbessern. Er ist Fr√ľhaufsteher, Veganer, Work-Aholic, Moralist und seit schon l√§ngerer Zeit Polyphasenschl√§fer, was in den USA sogleich den denkw√ľrdigen Titel „√úbermenschenschlaf“ erh√§lt:

6 mal 20 Minuten am Tag und die REM-Schlafphase sorgt f√ľr Konzentration. Tiefschlaf, das ist die beeindruckende Einsicht brauchen wir nicht. Wenn wir also den Weg zum √úbermenschenschlaf antreten, so werden wir bald das Bett aus unseren Schlafgefilden verbannen k√∂nnen. Der Freund hat nur noch ein Besuchsrecht, aber wohnen darf er bei uns nicht mehr.

(Weiterf√ľhrende Informationen zur Effizienzphilosophie eines Steve Palina sind zugleich bei der deutschen √úbersetzung von Steves Blog zu finden:¬†http://assets0.stevepavlina.de/polyphasenschlaf-wie-man-nur-2h-taeglich-)

Ich halte viel von solcher Effizienz, denn es gibt mehr Lebenssinn. Wenn wir dann noch so effizient w√§ren und Geschlechtsverkehr tats√§chlich nur zur Fortpflanzung einsetzen w√ľrden, dann w√ľrden wir in diesem Universum noch einiges bewegen k√∂nnen. Nun gut, ihr bemerkt, dass mich ein gewisser Freund von der sinnvollen Erstellung dieses Beitrages abhalten will. Ich werde mich wohl besser nicht zu der Frage der Sexualit√§t √§u√üern und den letzten Satz ziehe ich zur√ľck. Den zweiten Teil zur Philosophie des Schlafes muss es also morgen geben.

Ich wei√ü, dass viele von euch, an dem Effizienzgeb√§ren st√∂ren? Vielleicht k√∂nnen wirfroh sein, dass der Schlaf die Menschen zumindest ein Drittel ihrer Zeit von der Welt abh√§lt. Vielleicht w√ľrde ja die Effizienzphilosophie letztlich ihr Gegenteil bedeuten: Nur noch mehr Menschen, die Welt mit ihrer Selbstm√∂rderparty bis zur Apokalypse verw√ľsten.¬†Die Liebe zum Menschen bedarf wohl zun√§chst noch einer eigenartigen Negation ihrer selbst im Menschen. Dazu sind wir wohl noch nicht in der Lage und daher werden viele auch nicht Steve Palina vollends verstehen.

Norman Schultz